Après la parution des livres I (droits, obligations et protections) et II (droit syndical et dialogue social) en novembre 2024, la partie réglementaire du CGFP est complétée d’un...

CIG PETITE COURONNE

pour les grands défis RH,

aujourd'hui et demain

FAQ : Le congé annuel des agents publics

A jour du mois de décembre 2024

A jour du mois de décembre 2024

FAQ consultable en format PDF - Ici (PDF, 591 ko) (PDF, 707 ko)

L’article L. 621-1 du Code général de la fonction publique énonce que « le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel avec traitement ». Ce congé annuel correspond à une période d'absence durant laquelle le fonctionnaire reste en position d’activité mais est dispensé d’exercer ses fonctions, tout en conservant ses droits à rémunération.

L’objectif des congés annuels a été explicité par la Cour de justice de l’Union européenne dans une décision du 21 juin 2012 n°C-78/11. Il en ressort que la finalité de ce droit est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs.

Les règles encadrant les modalités de calcul et d’exercice de ce droit sont fixées par le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985.

Les agents contractuels de droit public bénéficient de congés annuels identiques à ceux des fonctionnaires, notamment en termes de durée et de conditions d’attribution. Cela est précisé par l’article 5 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, qui renvoi au décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux.

Les modalités d’octroi du congé annuel

1. Quelles sont les modalités d’octroi des congés annuels des agents publics ?

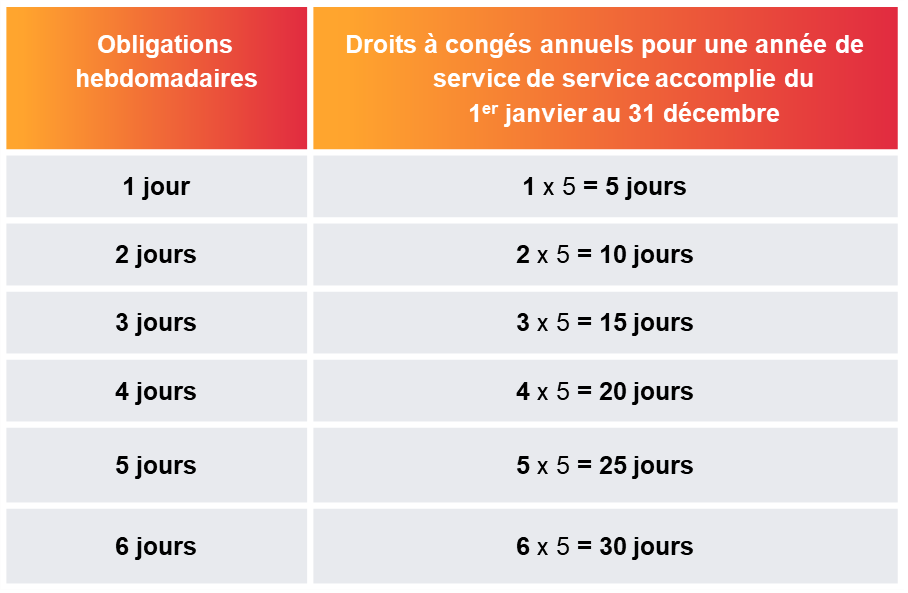

Tout agent territorial en activité a droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. L’obligation de service correspond au nombre de jours durant lequel l’agent exerce ses fonctions. Cette durée s’apprécie généralement en nombre de jours ouvrés par semaine de travail.

Exemple :

- Les droits à congés annuels d’un agent travaillant 35 h par semaine sur 4 jours et demi :

Cet agent travaillant sur 4 jours et demi pourra bénéficier de 25 jours de congés annuels (5 x 5 = 25). Pour bénéficier d’une semaine de congé, l’agent devra poser 5 jours de congés annuels.

2. Selon quelle modalité est calculée la durée du congé annuel d’un agent public qui a intégré les effectifs en cours d’année ?

Pour les fonctionnaires

La vie professionnelle des fonctionnaires est régie par le principe de carrière qui garantit la continuité de leur parcours professionnel. Ce principe assure que leur carrière ne sera pas interrompue en cas de changement d’employeur public. Ainsi, les droits à congés annuels d'un agent fonctionnaire sont maintenus en cas de mutation en cours d'année. Le fonctionnaire peut utiliser une partie de ses congés dans son administration d'origine ou l’autre partie dans sa nouvelle administration.

Point de vigilance : il appartient à l'administration d'origine de transmettre à l'administration d'accueil le solde des congés annuels de l'agent. Cependant, en pratique, les droits à congés sont souvent répartis entre les deux administrations au prorata du temps de service accompli dans chacune. Cela relève d’un dialogue entre l’agent et l’administration.

Exemple :

L’agent exerce ses fonctions sur 5 jours durant 7 mois dans une collectivité A puis mute dans une collectivité B dans laquelle il exerce également sur 5 jours, soit une acquisition des droits à congés annuels répartis comme suit :

- 15 jours dans la collectivité A (25 jours / 12 mois x 7 mois)

- 10 jours dans la collectivité B (25 jours / 12 mois x 5 mois).

Pour les agents contractuels de droit public

Les droits à congés annuels d’un agent contractuel sont calculés au prorata du temps de travail réalisé au sein de la collectivité ou l’établissement territorial qui recrute.

Exemple :

Un agent ayant 10 mois de présence à raison de 5 jours par semaine, la méthode pour réaliser le calcul sera la suivante :

- Définir le rythme hebdomadaire de travail de l’agent : l’agent travaille 5 jours par semaine

- Calculer les jours de congés annuels théoriques : 5 semaines x 5 jours hebdomadaire = 25 jours

- Prendre en compte la durée de présence effective : l’agent a travaillé 10 mois sur 12

- Appliquer la règle de proportionnalité : multiplier le total annuel de jours pour la fraction de présence = (5 x 5j x 10m) / 12 = 20,83 jours

- Arrondir le résultat : 21 jours

L’agent ainsi recruté peut bénéficier de 21 jours de congés annuels pour cette année incomplète.

Texte(s) de référence :

Pour aller plus loin :

3. Est-il possible de régulariser les droits aux congés annuels d’un agent ayant bénéficié d’un « excédent de congés » l’année précédente ?

Non. La décision du tribunal administratif de bordeaux du 20 mars 2017 précise qu’aucune disposition législative ou règlementaire ne permet de réduire la durée de congé annuel auquel a droit un agent au cours d’une année de service d’une durée équivalente à l’excès de congé que ce dernier aurais pris au cours d’une année antérieure.

Ainsi, l’administration doit-être vigilante dans la gestion des congés des agents publics car, le juge administratif ne reconnait pas la possibilité de réduire les droits à congés d’un agent sur une année considéré, afin de pallier un excédent pris sur l’année précédente.

Texte(s) de référence :

Pour aller plus loin :

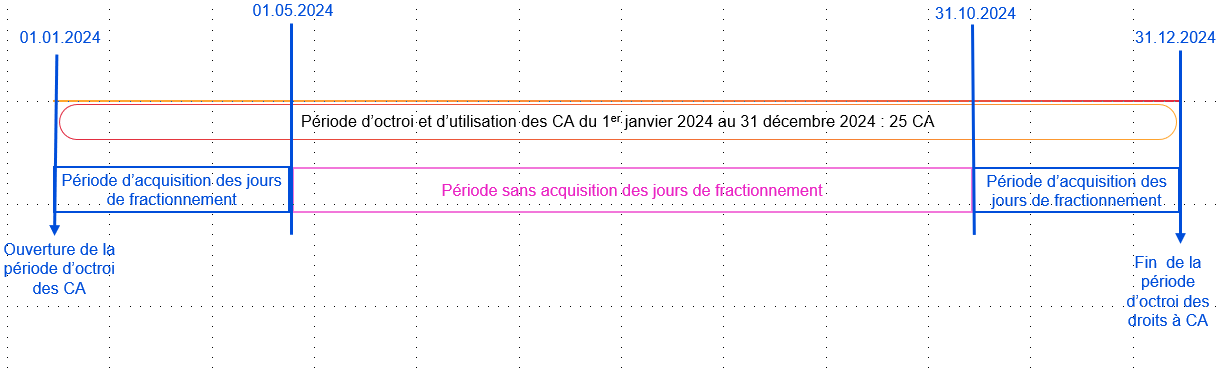

4. Qu’entend-on par jours de fractionnement et quelles sont les conditions pour en bénéficier ?

Les jours de fractionnement sont des jours de congés annuels supplémentaires que l’administration doit obligatoirement ajouter aux agents publics qui remplissent les conditions d’octroi. Aucune délibération n’est requise pour procéder à l’octroi de jours supplémentaires. Leur nombre est limité à deux jours par an et leur attribution se fait au regard de la prise des congés annuels à certaines périodes de l’année :

- Un jour de congé supplémentaire est accordé aux fonctionnaires ayant pris entre cinq et sept jours de congé en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

- Deux jours de congés supplémentaires est accordé si le nombre de jours restant est au moins égal à huit jours de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

Exemples :

- Un agent ayant posé des congés annuels du :

- 6 au 14 mai 2024 (5 jours),

- 3 au 16 juin 2024 (10 jours),

- 2 au 8 septembre 2024 (5 jours),

- 23 au 30 décembre 2024 (5 jours).

L’agent ayant pris 5 jours de congés annuels en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre aura droit à 1 jour de fractionnement.

- Un agent ayant posé des congés annuels du :

- 19 au 25 février 2024 (5 jours),

- 8 au 28 juillet 2024 (15 jours),

- 14 au 15 octobre 2024 (2 jours),

- 24 au 29 décembre 2024 (3 jours).

L’agent ayant pris 8 jours de congés annuels en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre aura droit à 2 jours de fractionnement.

Texte(s) de référence :

- Art. 1er du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985

- Cour administrative d’appel de Bordeaux, 3 mars 2009, n°07BX01532

Pour aller plus loin :

5. Un supérieur hiérarchique peut-il refuser d’accorder une période de congé annuel demandée par un agent ?

OUI. En vertu du principe général de continuité du service public qui régit le service public, les agents publics sont soumis à des règles spécifiques concernant l’exercice de leur droit aux congés annuels. En effet, ce droit doit toujours s’exercer de manière compatible avec le bon fonctionnement et les nécessitées du service.

À ce titre, l’autorité territoriale, représentée par le supérieur hiérarchique, dispose de prérogatives importantes :

- Fixer les critères pour le calendrier des congés annuels après consultation des agents,

- Prendre en compte la priorité accordée aux chargés de famille pour le choix des périodes de congés annuels,

- Un pouvoir d’appréciation pour l’octroi des congés annuels,

- Planifier les départs en congés annuels.

En pratique, l’autorisation de prendre des congés annuels relève de l’appréciation du supérieur hiérarchique. Ainsi, les congés annuels ne sont pas nécessairement accordés aux dates demandées par les agents. Cependant, seules deux conditions permettent de refuser d’octroyer des congés annuels aux dates demandées :

- La priorité accordée aux agents chargés de famille,

- Les nécessités du service.

La priorité accordée aux agents chargés de famille pour leurs congés annuels n’est pas définie par le décret du 26 novembre 1986. Cependant, un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 17 octobre 2003 a précisé que cette priorité vise à faciliter le départ en congés des agents ayant des enfants à charge. Cette priorité doit toutefois être conciliée avec les nécessités du service.

Néanmoins, l’autorité territoriale ne peut imposer d’office les congés annuels d’un agent sur une période déterminée, sauf si cette mesure est la conséquence de la priorité accordée aux personnels chargés de famille ou repose sur les nécessités du service.

Par ailleurs, le juge administratif dans un arrêt du 19 octobre 2005 a précisé que le rappel d’un agent en congé annuel est possible en cas d’urgence ou de nécessité de service pour assurer la continuité du service public.

Texte(s) de référence :

- Art. 3 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985

- Conseil d’état, 30 juin 1997, n°116002

- Cour administrative de Lyon, 20 avril 2004, n°00LY01173

- Cour administrative d’appel de Paris, 19 octobre 2005, n°02PA01519

Pour aller plus loin :

Fiche BIP – Congé annuel (CONANN)

IAJ – Le pouvoir hiérarchique en matière de congés annuels – Avril 2008 (PDF, 456 ko)

6. Selon quelle modalité les agents à temps partiel et à temps partiel pour raison thérapeutique génèrent-ils des congés annuels ?

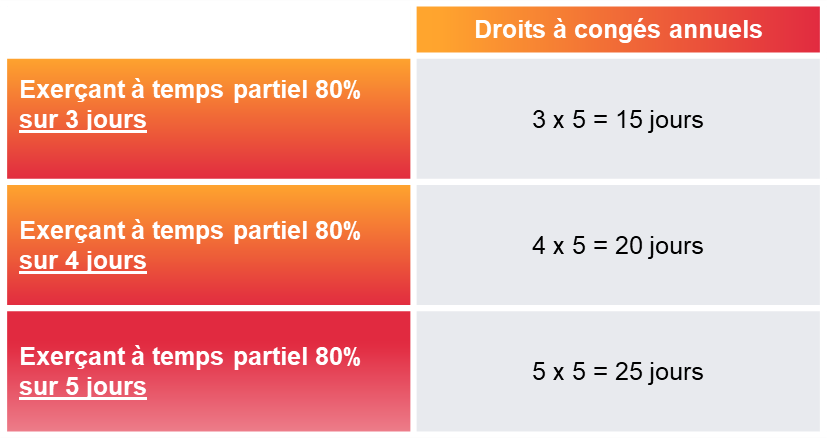

Pour l’agent à temps partiel

La règle applicable est la même que celle applicable aux agents publics à temps complet. A savoir, que tout fonctionnaire en position d'activité a droit à un congé annuel rémunéré d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre.

Le droit à congés annuels est calculé au prorata du nombre de jours travaillés par semaine. Les droits à congés annuels sont générés au regard de la durée hebdomadaire de service et non au regard du nombre d’heures travaillées.

Exemples :

- Les droits à congés annuels d’un agent travaillant à 80 % à raison de 5 jours par semaine. Il travaille 5 jours par semaine, son droit à congé annuel est le même que celui d’un agent qui travaille à temps plein pendant 5 jours (5 x 5 jours) soit 25 jours de congés annuels.

- En revanche, un agent travaillant à 80 % sur 4 jours par semaine aura droit à (5 x 4 jours) à 20 jours de congés annuels.

Pour l’agent à temps partiel pour raison thérapeutique

Les droits à congé annuel d'un agent public en service à temps partiel pour raison thérapeutique sont assimilables à ceux d'un fonctionnaire effectuant un service à temps partiel sur autorisation. Il convient d’appliquer une proratisation en fonction de ses jours de service.

Les agents publics travaillant à temps partiel ont droit à des congés annuels d’une durée égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service.

Deux méthodes de calcul sont envisageables pour ces agents et parviennent au même résultat dans les conséquences pratiques. Le choix est réalisé par l’autorité territoriale.

Exemple :

Les droits à congés annuels d’un agent à temps partiel thérapeutique fixé à 50 %, présent tous les matins du lundi au vendredi :

- Première méthode en considérant une journée pleine : 5 x 5 jours = 25 jours. L'agent devra poser ses congés annuels en journée pleine car la méthode de calcul prend en considération les obligations de service de la journée entière.

- Deuxième méthode en considérant une demi-journée de travail : 5 x 2,5 = 12,5 jours. L'agent devra poser ses jours de congés annuels en demi-journée car la méthode de calcul prend en considération le temps de présence réel dans la journée de travail.

Ce sont deux méthodes observées en pratique qui aboutissent au même résultat, dans la mesure où aucune ne permet à l’agent de bénéficier d’un nombre de jours de congés supérieur.

Texte(s) de référence :

- Art. 1er du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985

- Art. 13-11 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987

- Art. 9 du décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 du 29 juillet 2004

Pour aller plus loin :

Fiche BIP – Congé annuel (CONANN)

Fiche BIP – Temps partiel thérapeutique (TEMTHE)

FAQ DGAFP – Temps partiel thérapeutique dans la fonction publique de l’Etat (PDF)

7. Les agents en congé pour raison de santé ou pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) génèrent-ils des droits à congés annuels ?

OUI. Les agents placés en congé pour raison de santé sont considérés comme étant en activité et à ce titre continuent de générer des droits à congés annuels pendant la durée de leur absence. Ces congés pour raison de santé comprennent :

- Le congé de maladie ordinaire (CMO),

- Le congé de longue maladie (CLM),

- Le congé de grave maladie (CGM),

- Ainsi que le congé de longue durée (CLD).

De la même manière, le temps passé en CITIS est également considéré comme une période de service accompli, pris en compte pour l’ouverture de droits à congés annuels pour les fonctionnaires.

Les agents bénéficiant de ces congés ne peuvent parfois pas les utiliser en raison de leur absence du service, ils disposent cependant d’un droit au report des congés annuels qu’ils n’ont pas pu prendre en raison leur absence pour maladie (voir question n°12).

Texte(s) de référence :

- Art. L. 822-1, L. 822-6, L. 822-12, L. 822-23 et L. 822-26 du Code général de la fonction publique (CGFP)

- Art. 1er du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985

Pour aller plus loin :

Fiche BIP – Le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CONITIS)

Fiche BIP – Congé annuel (CONANN)

Fiche BIP – Droits et obligations durant les congés de maladie (MADROB)

L’utilisation du conge annuel

8. Quelle est la durée maximale d’un congé annuel ?

En principe, un agent ne peut être absent de son service plus de 31 jours consécutifs incluant le samedis, dimanches et les jours fériés.

Par exception, cette disposition ne s'applique pas :

- Aux agents d’origine étrangère ou dont le conjoint est d’origine étrangère bénéficiant d'une autorisation exceptionnelle pour cumuler leurs congés annuels avec notamment des jours d’aménagement de réduction du temps de travail (ARTT) afin de se rendre dans leur pays d'origine ou d'accompagner leur conjoint s'y rendant.

Aucune disposition n’encadre les modalités de mise en œuvre d’un cumul de congé annuel concernant ces agents.

- Lorsque l'agent bénéficie d’un don de jours de repos.

- En cas de congés cumulés sur deux années pour les originaires de Corse ou d’un Territoire d’outre-mer.

Sous réserve des nécessités de service et avec l’accord de son supérieur hiérarchique, l’agent pourra s’absenter de son service plus de 31 jours consécutifs pour ses trois situations.

Exemple :

Un agent absent de son service du 1er avril au 6 mai 2024, 25 jours de congés annuels pour se rendre dans son pays d’origine. L’agent sera ainsi absent de son service plus de 31 jours consécutifs (36 jours).Texte(s) de référence :

- Art. L. 621-1 et L. 652-2 du CGFP

- Art. 4 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985

- Art. 4 et 5 du décret n°2004-878 du 26 août 2004

- Art. 5 du décret n°2015-580 du 28 mai 2015

Pour aller plus loin :

Fiche BIP – Congé annuel (CONANN)

Fiche BIP – Congés : don de jours de repos (DONJOU)

9. Existe-t-il un nombre minimum de jours de congés annuels à prendre pendant la période estivale (du 1er mai au 31 octobre) comme cela peut être le cas dans le secteur privé ?

Texte(s) de référence :

- Art. L. 3141-18 et L. 3141-19 du Code du travail

10. Un agent peut-il prendre ses congés annuels en demi-journée ou en heures ?

Texte(s) de référence :

- Art. 1 du décret 85-1250 du 26 novembre 1985

- Cour administrative d’appel de Paris, 29 janvier 2008, n°06PA01869

Pour aller plus loin :

Podcast « Minute Statut » Zoom – Les congés annuels (Janvier 2022)

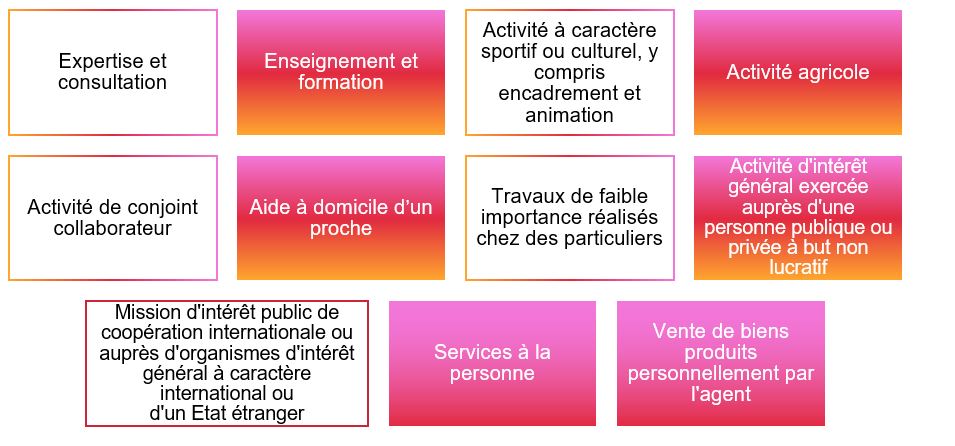

11. Un agent public peut-il travailler pendant ses congés annuels ?

En principe, les agents publics doivent consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle à l’exercice de leurs fonctions au sein de la fonction publique. Il leur est donc interdit d’exercer, à titre professionnel, toute activité privée lucrative, quel qu’en soit le domaine.

Toutefois, un agent public peut exercer certaines activités accessoires en dehors de son temps de travail et durant ses congés annuels, à condition de respecter les règles applicables. Ces activités peuvent être exercées auprès de personnes publiques ou privées et un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires.

Le principe d’interdiction de cumul est assoupli par plusieurs dérogations :

- Activités accessoires non soumises à autorisation :

- La production des œuvres de l’esprit,

- Les personnels enseignants, techniques ou scientifiques des établissements d’enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer une profession libérale découlant de la nature de leurs fonctions,

- Agent recenseur,

- Contrat de vendanges,

- Syndic de la copropriété au sein de laquelle ils sont eux-mêmes propriétaires,

- Architecte.

- Activités soumises à une simple déclaration :

- La poursuite d’une activité privée suite au recrutement dans la fonction publique.

- Création ou reprise d’une entreprise :

- Demande de l’agent d’accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps.

- Accordé sous réserve des nécessités de service.

- Activités accessoires sur autorisation :

L’agent doit au préalable obtenir l’autorisation de l’autorité territoriale avant de pouvoir les exercer. Cette autorisation est nécessaire pour s’assurer que l’activité exercée est compatible avec les obligations et missions du service public et qu’elle ne crée pas de conflit d’intérêts.

La liste exhaustive des activités accessoires autorisées :

Ces activités accessoires peuvent être exercées sous le régime du micro-entrepreneur ou sous tout autre régime. Sauf les services à la personne et la vente de biens produits personnellement par l’agent car ces deux activités accessoires ne peuvent être exercées que sous le régime du micro-entrepreneur.

Dans le cadre de l'autorisation, l’autorité territoriale peut limiter l'autorisation si cela contrevient au droit au repos et donc à la capacité professionnelle de l'agent d'exercer ses fonctions dans de bonnes conditions, dans l'intérêt du service et de la santé de l'agent.

Texte(s) de référence :

- Art. 1 du décret 85-1250 du 26 novembre 1985

- Cour administrative d’appel de Paris, 29 janvier 2008, n°06PA01869

Pour aller plus loin :

Podcast « Minute Statut » Zoom – Les congés annuels (Janvier 2022)

L’interruption et le report du conge annuel

12. Quel est l’impact d’un arrêt de travail présenté durant une période de congés annuels ?

En principe, les congés dus pour une année ne peuvent pas être cumulés et se reporter sur l’année suivante mais la jurisprudence européenne a prévu des exceptions.

Selon la Cour de justice de l’Union européenne, l’agent peut demander à prendre son congé annuel à une autre période que celle coïncidant avec le congé maladie. La CJUE se fonde sur la nature du congé annuel qui est fait pour se reposer et celle du congé de maladie ordinaire qui est fait pour se rétablir.

En l'absence de lois ou de règlements définissant une période de report pour les congés payés non pris en raison d'un congé pour raison de santé, le juge français a encadré ce droit au report :

- Dans la limite de quatre semaines, à savoir 20 jours maximum par année civile. Ainsi, un agent ayant 25 jours de congés annuels non pris, aura à un report de 20 jours de congés annuels.

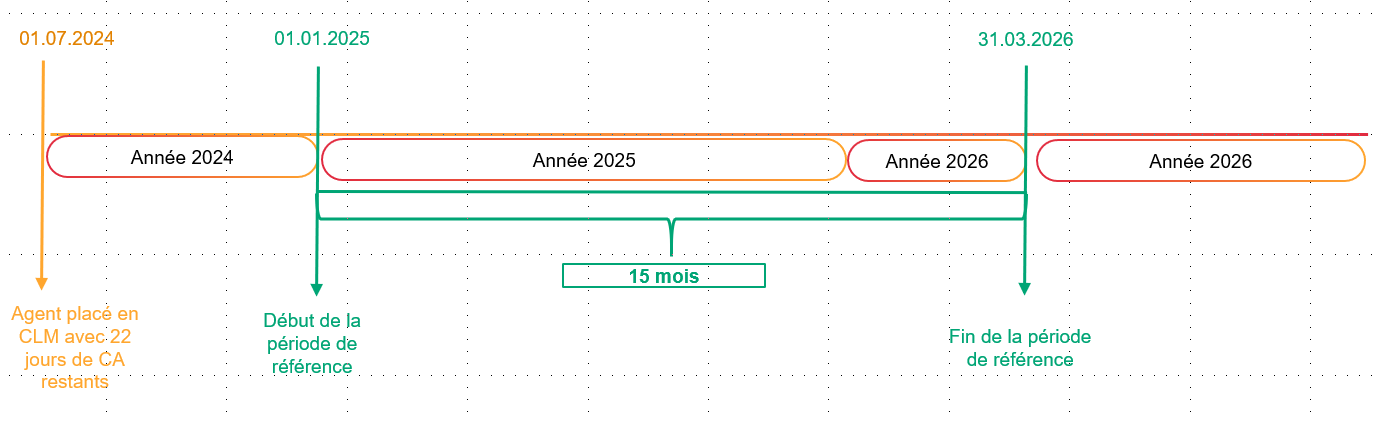

- Ces congés doivent être pris dans les 15 mois suivant la fin de l’année considérée. Le décompte débute systématiquement à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du congé. En conséquence, une fois ce délai de 15 mois écoulé, les droits aux congés acquis durant cette année ne peuvent plus être reportés.

Point de vigilance : Lorsque l’agent public est absent sur plusieurs années en raison de son état de santé, le droit au report doit être étudié pour chaque année d’absence de manière distincte.

Exemple :

- Un agent est placé en congé de longue maladie du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 :

- Le droit au report des congés générés durant l’année 2024 prendra fin le 31 mars 2026

- Le droit au report des congés générés durant l’année 2025 prendra fin le 31 mars 2027

- Le droit au report des congés générés durant l’année 2026 prendra fin le 31 mars 2028

Texte(s) de référence :

- Art. 4 et 5 du décret n°2004-878 du 26 août 2004

- Cour de justice de l’Union européenne, 20 janvier 2009, n°C-350/06 et C‑520/06

- Conseil d’Etat, 14 juin 2017, n°391131

- Conseil d’Etat, Avis du 26 avril 2017, n°406009

- Conseil d’Etat, 22 juin 2022, n°443053

- Cour administrative d’appel de Bordeaux, 13 juillet 2017, n°14BX03684

Pour aller plus loin :

13. Dans quels cas un agent public bénéficie-t-il d’une indemnité compensatrice de congés annuels ?

Pour les agents contractuels de droit public

Le droit de report des congés annuels pour les agents contractuels est identique à celui des fonctionnaires (voir question 12).

En cas de cessation de contrat, les congés annuels non pris en raison d’un congé maladie ouvrent droit à une indemnisation. Conformément à la directive européenne du 4 novembre 2003, cette indemnisation est limitée à un seuil minimal de quatre semaines, soit 20 jours. A défaut de dispositions nationales prévoyant une indemnisation au-delà de ce minimum, les agents contractuels ne peuvent prétendre à une indemnisation dépassant cette limite.

Pour les fonctionnaires

De plus, le juge administratif a considéré qu’un employeur ne peut refuser de verser une indemnité compensatrice de congés annuels a un fonctionnaire qui en raison d’un congé de maladie, n’a pas été en mesure de prendre ses congés avant son départ en retraite, sa mutation ou du fait de son placement en disponibilité d’office.

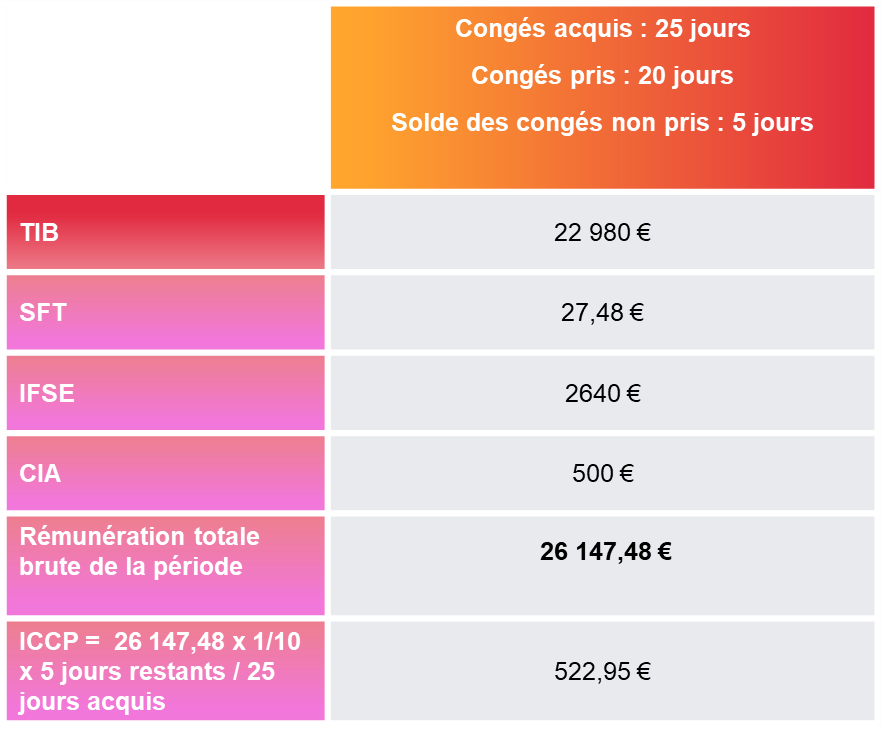

Le calcul de l’indemnité compensatrice

Un agent contractuel placé en congé de maladie ordinaire peut percevoir une indemnité compensatrice pour les congés annuels non pris. En effet, les dispositions réglementaires précisent que dans les cas de démission, de fin de contrat ou de licenciement (hors sanctions disciplinaires), l’agent qui n’a pas pu prendre tout ou partie de ses congés du fait de l’administration ou pour des raisons de santé bénéficie d’une indemnité compensatrice :

- Si aucun congé n’a été pris : l’indemnité est égale à 1/10e de la rémunération totale brute perçue durant l’année en cours.

- Si une partie des congés a été prise : l’indemnité est proportionnelle au nombre de jours restants.

Cette indemnité ne peut être inférieure au montant correspondant à la rémunération que l’agent aurait perçue pendant ses congés. Elle est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l’agent.

Exemple :

Un agent en CDD du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 (soit 12 mois) dispose de 5 jours de congés annuels non pris à la fin de son contrat. Pour indemniser ses jours de congés annuels non pris en raison d’une absence pour raison de santé, il est nécessaire de connaitre sa rémunération brute perçue sur la période.

Un agent qui perçoit 26 147.48 € sur la période de référence (TBI 22 980 €, SFT 27.48 €, IFSE 2640 € et CIA 500 €)

26 147,48 € x 1/10 × 5 (jours restants) = 522,95 €

25 jours acquis

L’agent percevra donc une indemnité compensatrice de 522,95 € pour ses 5 jours de congés annuels non pris.

Texte(s) de référence :

- Art. 7 directive européenne, 4 novembre 2003, n°2003/88/CE

- Art. 5 décret n°88-145 du 15 février 1988

- Conseil d’Etat, 22 juin 2022, n°443053

- Cour administrative d’appel de Nantes, 6 juin 2013, n°12NT00291

- Cour administrative d’appel de Paris, 5 juin 2018, n°16PA01329

Pour aller plus loin :

Fiche BIP – Congé annuel (CONANN)

Fiche BIP – Agents contractuels : les congés hors maladie (NTICO2)