Après la parution des livres I (droits, obligations et protections) et II (droit syndical et dialogue social) en novembre 2024, la partie réglementaire du CGFP est complétée d’un...

CIG PETITE COURONNE

pour les grands défis RH,

aujourd'hui et demain

FAQ : Les congés bonifiés

À jour du mois de avril 2022.

Instauré par le décret n°78-399 du 20 mars 1978, le régime des congés bonifiés applicable aux agents ultramarins a connu une évolution, via le décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique.

Ce décret est également venu modifier le décret n°88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 qui décline le régime des congés bonifiés dans la fonction publique territoriale.

La finalité de cette réforme est de moderniser ce dispositif dans les trois versants de la fonction publique, afin de permettre aux agents remplissant les conditions de bénéficier de congés plus fréquents, tout en répondant aux enjeux de continuité des services publics.

Un guide, à vocation pratique et non réglementaire, a également été édité par la DGAFP en octobre 2021 sur ce sujet. Il pourra être utilisé à leur convenance par les collectivités territoriales afin de les éclairer dans l’application concrète de la réforme.

Conditions de bénéfice du congé bonifié

Quelle est la différence entre la date d’ouverture du droit et la date d’exercice du droit à congé bonifié ?

Sous réserve que toutes les conditions requises pour bénéficier d’un congé bonifié soient réunies, un agent peut prétendre à l’ouverture d’un droit à congé bonifié à partir de la date à laquelle il comptabilise vingt-quatre (24) mois (ou trente-six (36) mois dans l’ancien dispositif) de services ininterrompus.

La date d’exercice du droit à congé bonifié correspond, quant à elle, à la date de départ en congé bonifié, qui ne correspond pas nécessairement à la date d’ouverture du droit, le fonctionnaire disposant d’un délai de douze (12) mois à compter de l’ouverture du droit pour l’exercer.

Exemple : un agent a ouvert un droit à congé bonifié après vingt-quatre mois de services interrompus le 10 mars 2022. Il décide d’exercer son droit, soit de partir en congé bonifié, à compter du 24 avril 2022, soit après la date d’ouverture de son droit. Le départ en congé bonifié comptant dans le calcul de la nouvelle période de services ininterrompus de vingt-quatre (24) mois, si cet agent ne fait pas l’objet d’une interruption de service, il ouvrira un nouveau droit le 10 mars 2024.

Comment la collectivité territoriale apprécie-t-elle la condition liée au centre des intérêts moraux et matériels de l’agent ?

Le congé bonifié est un congé applicable au fonctionnaire ultramarin exerçant ses fonctions en France métropolitaine et dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé soit en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour prétendre à ce congé, le fonctionnaire doit apporter, auprès son administration, la preuve par tout moyen que sa demande de congé bonifié dans l’une des collectivités citées ci-dessus se justifie au regard du lieu de conservation du centre de ses intérêts matériels et moraux. L’autorité territoriale pourra recourir à la technique du faisceau d’indices pour apprécier si les éléments communiqués par l’agent sont de nature à conclure à la conservation de la présence du centre des intérêts moraux et matériels de l’agent. La jurisprudence administrative souligne, notamment, que cette appréciation doit se faire à la date de la demande d’octroi du congé.

Le guide de la DGAFP, « Guide des congés bonifiés pour les agents des trois versants de la fonction publique », édition 2021, propose à ce titre, un tableau reprenant les principaux documents permettant à l’autorité territoriale d’apprécier la conservation du centre des intérêts moraux et matériels de l’agent au regard des différents critères.

Texte(s) de référence :

- Art. L. 651-1 du CGFP

- Art. 1er du décret n°88-168 du 15 février 1988

- Conseil d'état, 30 juin 2010, n°304456

- Guide de la DGAFP, « Guide des congés bonifiés pour les agents des trois versants de la fonction publique », édition 2021, P. 12-13

Mise en œuvre du droit à congé bonifié

Le départ en congé bonifié d’un agent peut-il faire l’objet d’une anticipation ou d’un report ?

- Anticipation du départ en congé bonifié

La réglementation en vigueur ne prévoit pas de dispositions relatives à la possibilité d’anticiper son congé bonifié. Le guide édité par la DGAFP en octobre 2021 mentionne, néanmoins, la possibilité pour l’agent, après l’accord de l’autorité territoriale, d’user de l’option d’anticipation. Ainsi, l’agent a la possibilité d’anticiper son départ d’une durée correspondante à celle de son congé bonifié par rapport à la date d’ouverture de son droit. Cela signifie que l’agent peut partir au plus tôt le 1er jour du 24ème mois.

- Report du départ en congé bonifié

L’article 1er du décret n°88-168 du 15 février 1988, par renvoi à l’article 5 § 4 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 prévoit la possibilité de différer la date de l’exercice du droit à congés bonifiés de douze (12) mois à compter de la date d’ouverture du droit à congé bonifié. Le report peut donc avoir lieu entre le 1er jour du 25ème mois et le dernier jour du 36ème mois.

Dans le cas de circonstances exceptionnelles telles qu’une crise sanitaire, empêchant le départ vers la collectivité d’outre-mer où se situe le centre des intérêts moraux et matériels de l’agent, la DGAFP a mentionné à de nombreuses reprises dans ses Questions / Réponses intitulées : « Congés bonifiés : conséquences de la situation épidémique dans les départements d’outre-mer », la possibilité de reporter les congés bonifiés sans limitation de durée tant que la situation exceptionnelle le nécessitait.

Texte(s) de référence :

- Art. 5§4 du décret n°78-399 du 20 mars 1978

- Art. 1 du décret n°88-168 du 15 février 1988

- Guide de la DGAFP, « Guide des congés bonifiés pour les agents des trois versants de la fonction publique », édition 2021, P. 17-18

- Questions / Réponses Congés bonifiés : « conséquences de la situation épidémique dans les départements d’outre-mer » (PDF)

Quelles sont les modalités de mise en œuvre d’un congé bonifié pour un agent public territorial détaché dans une autre entité publique ou muté dans une autre collectivité ?

- Le cas du détachement

Le fonctionnaire territorial placé en position de détachement est assujetti aux règles régissant la fonction ou l’emploi qu’il exerce par l’effet du détachement. Dès lors, s’il est détaché dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale, il bénéficie des mêmes droits à congés que les fonctionnaires territoriaux en activité. Dans l’hypothèse d’un détachement au sein d’une autre fonction publique, le fonctionnaire territorial pourra prétendre au congé bonifié selon les dispositions statutaires en vigueur dans l’administration d’accueil, sous réserve d’une décision favorable prise par cette dernière.

- Le cas de la mutation

Texte(s) de référence :

Quelles sont les modalités de décompte du nombre de congés annuels dans le cadre d’un congé bonifié d’une durée de 31 jours ?

La durée du congé bonifié prévue par l’agent dans le territoire d’outre-mer où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels ne peut pas excéder trente-et-un (31) jours consécutifs. Le congé bonifié est alimenté par des jours issus des congés annuels de l’agent.

Exemple : un agent travaillant sur un cycle de cinq (5) jours hebdomadaires à droit à vingt-cinq (25) jours de congés annuels dans l’année (soit cinq fois les obligations hebdomadaires de services de l’agent). Il demande à bénéficier d’un congé bonifié allant du vendredi 4 septembre au vendredi 25 septembre 2022 inclus. Il prend pour ce faire seize (16) jours de congés annuels (comptabilisés en jours ouvrés), car seuls les jours normalement travaillés sont décomptés. L’agent bénéficiera donc de neuf (9) jours de congés annuels restant à utiliser pendant une autre période de l’année.

Vingt-deux jours seront néanmoins comptabilisés en jours calendaires pour vérifier que l’agent ne sera pas absent du service plus de trente-et-un (31) jours consécutifs (du vendredi 4 septembre au dimanche 25 septembre 2022).

Le guide de la DGAFP, « Guide des congés bonifiés pour les agents des trois versants de la fonction publique », édition 2021, mentionne la possibilité de décompter des jours d’ARTT ou d’autres types d’absence pour le départ en congé bonifié de trente-et-un (31) jours consécutifs maximum. En ce sens, si un agent a déjà utilisé plus de jours de congés annuels qu’il n’en faut pour un départ en congé bonifié de trente-et-un (31) jours consécutifs, il est possible, si l’autorité territoriale l’accepte, d’utiliser d’autres types d’absences.

Texte(s) de référence :

- Art. L. 621-1 du CGFP

- Art. 6 du décret n°78-399 du 20 mars 1978

- Art. 1er du décret n°88-168 du 15 février 1988

- Guide de la DGAFP, « Guide des congés bonifiés pour les agents des trois versants de la fonction publique », édition 2021, P. 20-21

Quelles sont les modalités de prise en charge des frais de transport des enfants du fonctionnaire par la collectivité territoriale ?

Les frais de transport des enfants du fonctionnaire sont pris en charge en intégralité par la collectivité territoriale, à condition qu’il s’agisse d’un enfant à la charge de l’agent au sens de la législation sur les prestations familiales.

Pour que l'enfant soit considéré à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, le fonctionnaire doit en assurer la charge effective et permanente, c’est-à-dire assurer financièrement son entretien et assumer à cet égard la responsabilité affective et éducative. Il n’est pas nécessaire d’avoir forcément un lien de filiation entre l’agent qui élève l’enfant et celui-ci.

Le guide de la DGAFP intitulé « Guide des congés bonifiés pour les agents des trois versants de la fonction publique », édition 2021, souligne que la prise en charge des frais de transport n’est pas conditionnée au fait que le voyage de l’agent et de ses ayants-droits ait lieu, en partie ou en totalité, à la même date.

Texte(s) de référence :

- Art. L. 512-3, L. 513-1, et R. 512-2 du code de la sécurité sociale

- Art. 1er du décret n°88-168 du 15 février 1988

- Art. 5 du décret n°78-399 du 20 mars 1978

- Question écrite du Sénat n°25554 du 25 novembre 2021

- Guide de la DGAFP, « Guide des congés bonifiés pour les agents des trois versants de la fonction publique », édition 2021, P. 23

Quelles sont les modalités de prise en charge des frais de transport du conjoint du fonctionnaire par la collectivité territoriale ?

Le conjoint, concubin ou partenaire de PACS d’un fonctionnaire peut prétendre à la prise en charge intégrale de ses frais de transport sous réserve que ses revenus annuels n’excèdent pas le plafond de 18 552 euros bruts. Pour apprécier ce plafond, le montant des revenus à prendre en compte correspond au revenu fiscal de référence de l'année civile précédant l'ouverture du droit à congé bonifié de l'agent bénéficiaire.

Au sujet des modalités de calcul, il est pertinent de se baser uniquement sur les revenus correspondant à ceux du conjoint détaillé dans l’avis d’imposition pour apprécier la condition de revenu. Si le montant s’approche du plafond annuel de 18 552 euros, il sera judicieux de calculer le revenu fiscal de référence pour la personne concernée uniquement.

Quelles sont les modalités de prise en charge des frais de bagages pour les agents publics par la collectivité territoriale ?

Aucune disposition du décret n°88-168 du 15 février 1988 ne permet de répondre sur le poids maximum des bagages pris en charge par la collectivité territoriale. Le texte indique uniquement que la collectivité ou l’établissement prend en charge les frais de voyage.

Seul le guide de la DGAFP, « Guide des congés bonifiés pour les agents des trois versants de la fonction publique », édition 2021, indique que les frais de bagages sont pris en charge par la collectivité territoriale à hauteur de quarante (40) kg par personne. Les excèdent pourront également être pris en charge par la collectivité territoriale, si le poids total des bagages ne dépasse pas quarante (40) kg par personne. Dans le cas contraire, l’excèdent sera un supplément à régler par le fonctionnaire.

Texte(s) de référence :

- Décret n°88-168 du 15 février 1988

- Guide de la DGAFP, « Guide des congés bonifiés pour les agents des trois versants de la fonction publique », édition 2021, P. 23

Quid de l’indemnité de cherté de vie en cas de retour anticipé d’un congé bonifié ?

Les autorisations spéciales d’absences ont-elles un impact sur le bénéfice d’un congé bonifié ?

Quel est l’impact d’un congé maladie intervenant au cours d’un congé bonifié ?

Un congé permet à un agent atteint d’une maladie dûment constatée de ne pas exercer ses fonctions tout en étant maintenu en position d’activité. L’agent placé en position d’activité peut par ailleurs bénéficier de congés annuels lui permettant de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs. Dans le cadre de la survenance d’un congé maladie pendant un congé annuel, la jurisprudence européenne énonce le droit au report des congés annuels.

Dans le prolongement, un agent placé en congé maladie pendant un congé bonifié aura le droit, conformément à la jurisprudence européenne, de reporter ses congés annuels non pris, ou de les décaler à la suite du congé maladie si les nécessités de services le permettent.

Il est à noter néanmoins qu’à ce jour, la réglementation nationale n’a pas pris acte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne en date du 21 juin 2012.

Dispositif transitoire

Comment applique-t-on le dispositif transitoire prévu à l’article 26 du décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 ?

Le décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 prévoit à son article 26 la possibilité pour les fonctionnaires territoriaux qui remplissent à la date du 5 juillet 2020 la condition fixée à l’ancien deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, d’opter :

- Soit pour le bénéfice d'un dernier congé bonifié attribué dans les conditions fixées par les textes réglementaires modifiés par le présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, et utilisé dans un délai de douze (12) mois à compter de l'ouverture du droit à ce congé bonifié ;

- Soit pour l'application immédiate des conditions fixées par ces textes réglementaires dans leur rédaction issue du décret du 2 juillet 2020.

L’ancien deuxième alinéa de l’article 57, 1° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 disposait que « Le fonctionnaire territorial originaire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en métropole bénéficie du régime de congé institué pour les fonctionnaires de l'Etat ».

Par conséquent, tout fonctionnaire remplissant cette condition à la date du 5 juillet 2020 peut bénéficier d’un dernier congé bonifié selon le dispositif antérieur s’il le souhaite et l’indique à sa collectivité ou au contraire peut bénéficier dès cette date si les conditions sont remplies du nouveau dispositif prévu par le décret du 2 juillet 2020 et aujourd’hui inscrites dans le décret n°88-168 du 15 février 1988.

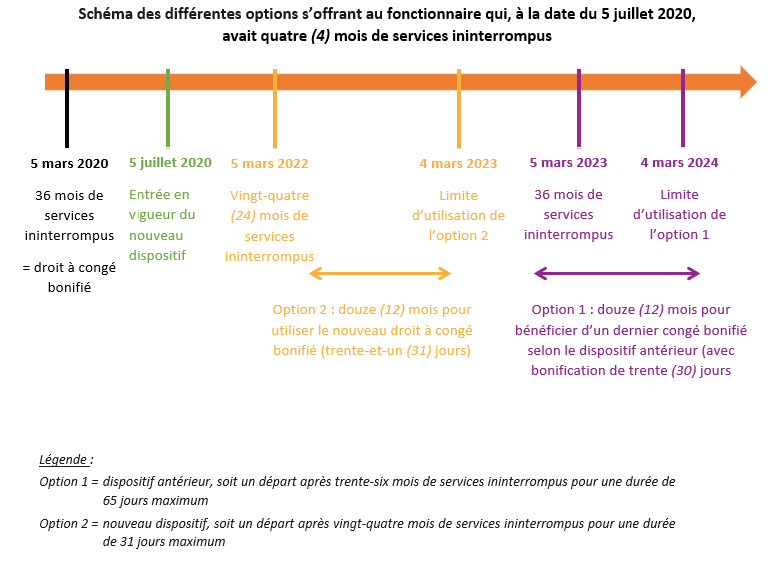

Exemple : Le fonctionnaire qui, à la date du 5 juillet 2020, avait quatre (4) mois de services ininterrompus (dernier droit de congé bonifié ouvert le 5 mars 2020 après trente-six (36) mois de services ininterrompus) avait comme option de :

- Partir en congés bonifiés le 5 mars 2022 selon les conditions du décret n°2020-851 du 2 juillet 202,0 soit trente-et-un (31) jours consécutifs après vingt-quatre (24) mois de services ininterrompus.

Ou

- Partir en congés bonifiés le 5 mars 2023 selon les conditions de l’ancien dispositif, soit soixante-cinq (65) jours consécutifs après trente-six (36) mois de services ininterrompus.

Texte(s) de référence :

- Ancien article 57, 1° deuxième alinéa de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984

- Art. 26 du décret n°2020-851 du 2 juillet 2020